香港中通社10月8日電 中國科學家團隊開發出一種陰離子調控技術,能够在電極和電解質之間形成一層全新的界面,一舉突破了全固態電池走向實用的大瓶頸。從此,界面接觸不再依賴外部加壓。相關研究成果7日發表於國際學術期刊《自然·可持續發展》以及《先進材料》。

(圖源:中科院物理研究所)

該研究由中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心黃學傑研究員團隊,聯合華中科技大學張恒教授團隊、中國科學院寧波材料技術與工程研究所姚霞銀研究員團隊開展。

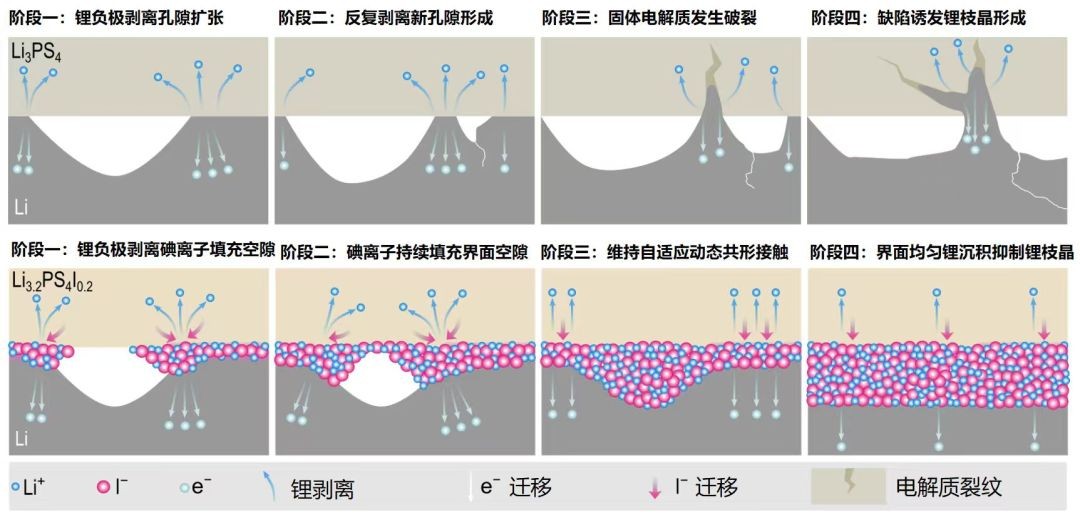

這項研究中,研究團隊發現,全固態金屬鋰電池中,鋰電極和電解質之間的接觸並不理想,存在大量微小的孔隙和裂縫。這些問題不僅會縮短電池壽命,還可能帶來安全隱患。

為了解決這一難題,研究團隊開發出一種新技術:他們在硫化物電解質中引入了碘離子。在電池工作時,這些碘離子會在電場作用下移動至電極界面,形成一層富碘界面。這層界面能够主動吸引鋰離子,像“自我修復”一樣自動填充進所有的縫隙和孔洞,從而讓電極和電解質始終保持緊密貼合。

基於該技術製備出的原型電池,在標準測試條件下循環充放電數百次後,性能依然穩定優異,遠遠超過現有同類電池的水平。

據介紹,這種新設計未來有望為人形機器人、電動航空、電動汽車等領域帶來更安全高效的能源解決方案。(完)

阅读原文:https://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=101129482&channel=2808