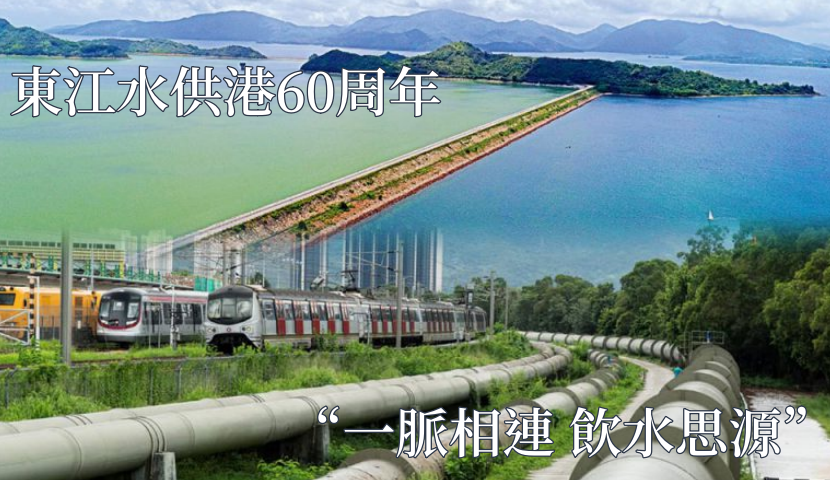

香港新聞網9月7日電 (記者 黃璇)一滴東江水,萬縷家國情。自1965年起,這條蜿蜒奔流的生命之線穿越山嶺、跨越邊界,將內地與香港緊密相連,默默滋養著七百萬香港市民的生活。今年,東江水供港迎來六十周年里程碑,香港特區政府以“一脈相連 飲水思源”為主題,透過展覽、講座等系列活動,帶領市民回溯這段波瀾壯闊的供水歷史。

(香港新聞網製圖)

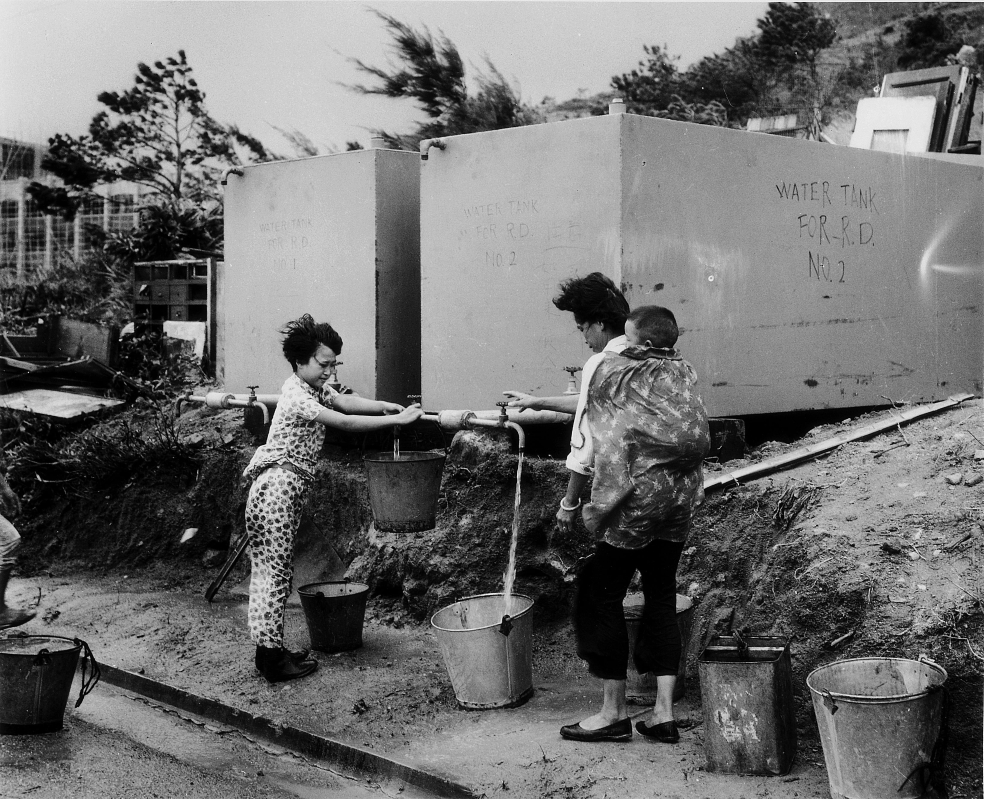

艱難歲月裡的及時雨

香港三面環海,淡水資源極度匱乏。上世紀六十年代,香港遭遇嚴重旱災,每四日僅供水四小時,市井街頭排隊取水的情景成為一代人的集体記憶。為徹底解決水荒,中央政府與香港政府緊急協商,啟動東深供水工程,時任國務院總理周恩來曾表示:“要不惜一切代價,保證香港同胞渡過難關。”

高山低頭 河水倒流

東江距離香港50多公里,要由該處引水到香港,工程相當龐大。為方便輸水,東深供水工程終敲定的方案,是將原來由南向北流入東江的石馬河,改造成逆流的輸水人工運河,東江水先注入雁田水庫,再經輸水管道流入深圳水庫。這條運河跨越六座高山,全長83公里,經過多級泵站逆流提升,從海拔兩米逐級抬高至46米。

東深供水工程自1964年2月20日動工,幾萬工人浩浩蕩蕩前往工地,與時間競賽。過程中經歷五次颱風吹襲,僅用一年時間便實現引東江水南流至香港的奇跡。1965年3月1日下午4時,東深供水工程正式向香港供水。從此,香港擺脫了“制水”的陰影,邁向穩定發展的新階段。

位於鑽石山木屋區的兩個大型水箱,設備簡陋,但卻是低下階層賴以維生的主要水源。(圖源:香港歷史博物館)

東深供水工程技術設計人員埋頭工作。(圖源:香港歷史博物館)

1964年2月,廣東省政府動用大量人力物力,在東江深圳沿線80多公里,展開了東深供水工程建設。(圖源:香港歷史博物館)

如今,東江水供應佔全港淡水用量七至八成,成為支撐城市運轉的“生命線”。香港特區政府水務署署長黃恩諾表示,若沒有東江水穩定輸港,金融中心的寫字樓可能因缺水停擺,市民生活更將重回“制水”年代。

東深供水工程示意圖。(圖源:水務署)

“水質安全”是東江水供港的核心承諾。為保障輸港水質純淨,內地多年來在東江流域實施嚴格的生態保護政策:限制開發、禁止採礦與規模化養殖,甚至拒絕了超過600億元的潛在投資項目。這些犧牲背後,是國家“寧棄經濟利益,不污一滴東江水”的堅定決心。

此外,內地持續投入巨資升級供水設施,包括建設專用密封管道、推進河流治理工程,以及去年啟用的珠三角水資源配置工程。該工程將西江水引入東江流域,既緩解沿線城市用水壓力,亦為香港提供應急備用水源,實現“雙水源”戰略保障。

近年坊間有意見認為香港應自主開發水源,減少依賴東江水。對此,黃恩諾署長坦言,從成本與環保角度分析,東江水仍是“優解”:將軍澳海水化淡廠首階段產水量僅佔全港用水約5%,且生產成本比東江水高出20%至30%。若以其作為主力水源,不僅大幅推高水價,更因能耗過高與全球減碳趨勢相悖。東江水則憑藉穩定、低碳、經濟的優勢,持續為香港提供性價比高的供水方案。

香港水費全球低位背後的國家支持

香港市民雖享用水自由,卻極少意識到這份便利背後的國家支持。據“國際水協會”2023年數據,世界39個首都或大城市的水費,由昂貴起計,香港水費排第30名,遠低於首爾、東京、羅馬、巴黎、柏林、華盛頓等發達城市。目前,全港住戶每月平均水費僅44港元,佔家庭收入中位數約0.1%,近兩成低用量家庭甚至無需繳費。這離不開國家長期以來的政策傾斜和成本控制,市民更應珍惜水資源,避免浪費。

展覽現場的打卡裝置。(香港中通社記者 黃璇攝)

展覽現場的“東江供水知多少”互動裝置。(香港中通社記者 黃璇攝)

展覽現場的“東江供水知多少”互動裝置。(香港中通社記者 黃璇攝)

為紀念東江水供港六十周年,香港特區政府舉辦系列活動,其中在香港歷史博物館舉行的“一脈相連 飲水思源”展覽以歷史圖片和互動裝置,生动展現國家與香港同心協力、共護水脈的歷程。

從破解水荒困境到保障優質供水,從基礎建設到生態守護,東江水的故事既是國家對香港深情厚誼的縮影,也是“一國兩制”下內地與香港協同發展的典範。六十年一甲子,這條奔流不息的脈絡,將繼續滋潤香江土地,見證家國共榮的未來。(完)

阅读原文:https://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=101101801&channel=2808