香港新聞網6月17日電(崔雋)6月17日,陳彼得之子發佈訃告,其父陳彼得於2025年6月14日上午9時46分在成都安詳辭世,享年82歲。

訃告中寫道,這位華語樂壇永恒的追夢人,曾以《一條路》丈量人生,借《青玉案·元夕》叩問歲月長河。那些刻進血脈的旋律,承載著他對藝術的虔誠,亦是致所有知音最深的感恩。

晚年接受採訪時,陳彼得曾總結過自己的“加分”人生觀念。“其實我的人生用兩個字來講,就是一種比較“加分”的人生。無論是自己,還是替你周遭的環境、社會,或者朋友,親人,你都盡量做一些加分的事,不要做一些減分的事。所以現在我還會做一些加分的事,可能會寫一些好的歌,讓大家可以唱。如果能把我的經驗告訴這些年輕人,我會更高興,讓他們少走一點冤枉路,更注意自己的健康,留下一個好身體來做事。”

據家人向媒體介紹,陳彼得計劃在今年8月生日時出一張唱片,為此還在持續創作、錄製。如今,曲未終,人已散。但好在落葉得以歸根,陳彼得也如己所願,度過了“加分”的一生。

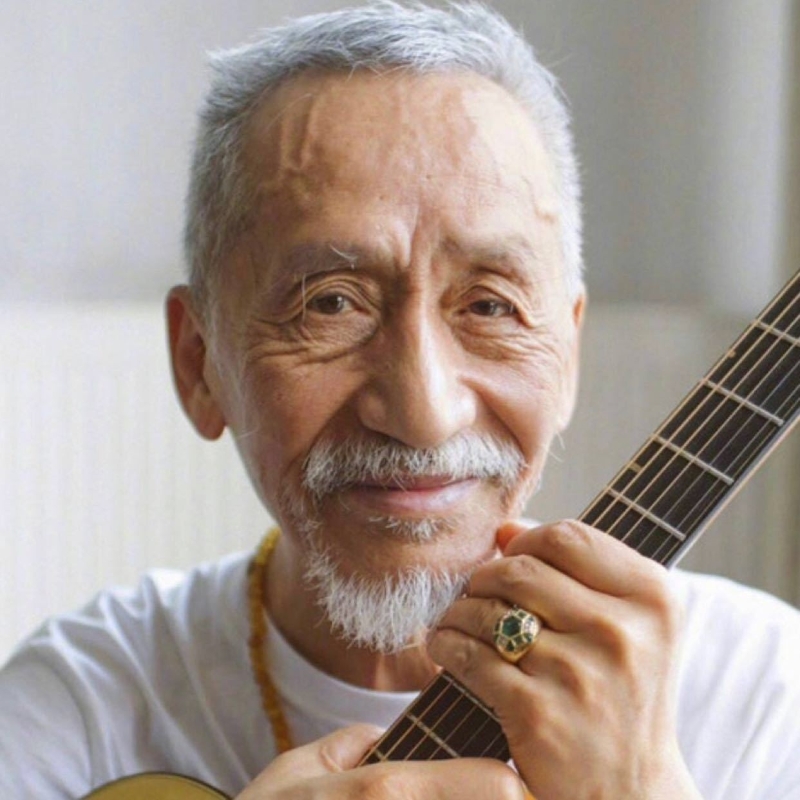

陳彼得(圖源:陳彼得微博)

“一曲捧紅一人”,親歷台灣樂壇黃金時代

“這里有個神奇的故事,一個人一個人,一個人的命運會改變。阿里阿里巴巴,阿里巴巴是個快樂的青年。”——1981年 陳彼得《阿里巴巴》

被稱為音樂才子的陳彼得,其實是理工科出身,早年在台灣成功大學就讀機械工程專業,成績優異。畢業後,他還曾在機場工作過一段時間。母親一直希望他成為工業人才,但他的熱愛都給了搖滾樂。憑著在音樂上的天分,他組過樂隊、做過翻唱歌手,後來正式入了行。1972年,他發的第一首歌《含著淚微笑》便收穫成功。“這就是運氣,老天想讓你做這行,你就逃不了。”陳彼得說。

上世紀八九十年代,在甜美情歌風靡的時候,陳彼得率先在作曲中引入R&B、抒情搖滾、迪斯科舞曲等西方元素,成為引領台灣樂壇新潮流的標誌性人物。比如,他在早期作品《阿里巴巴》就引入了迪斯科和說唱元素。

後來他創作的歌曲,幾乎一曲捧紅一人。費玉清憑《一條路》《一剪梅》《幾度夕陽紅》等在歌壇聲名大噪;劉文正則憑《遲到》《一段情》紅遍海峽兩岸。最火的時候,台灣電台評選熱歌,前三名都是陳彼得的作品。

上世紀80年代,正是台灣處在華語流行樂中心地位的時期。羅大佑、鄧麗君、鳳飛飛、蘇芮等群星閃耀,唱片業商業化也愈發顯著。“音樂都是要較量的……在那個唱片很盛行的時代,十幾家唱片公司同時出片,它的較量是很凶的。可能鳳飛飛的、鄧麗君的,劉文正的、高淩風的,都要較量。每個製作人就好像教練一樣,他會負有輸贏的任務,所以會有壓力,會競爭。”陳彼得曾這樣回憶當時親歷的樂壇景象。

除了演唱和創作,陳彼得還創辦了台灣演歌星工會,幫助藝人得到公平的報酬和待遇。因為敢於仗義執言,許多音樂人都和陳彼得成了好朋友。台灣藝人淩峰曾評價陳彼得:“他的確是有才華的,而且特別溫和。他和我這種剛烈草莽的性格,有種互補性。所以我們倆人亦師亦友,在工作上他是我老師,在私下我們就變成好朋友。”

1985年,處在音樂事業巔峰時期的陳彼得,因抑鬱症選擇離開舞台。淩峰記得自己這位好友當時說過:“我不願意當一個複印機,每天複印自己,唱同樣的歌,說同樣的話,同樣的觀眾。對一個創作者來講,是很大的一個墮落。”

此後,陳彼得花了一年多的時間,“換一個短褲,穿一個球鞋”,離開城市,走遍台灣,游山玩水,而後才慢慢治癒自己。

1987年,當台灣歌手費翔的歌聲傳遍大陸時,陳彼得也得到了一個盼望已久的消息:海峽兩岸開放了台灣居民到大陸探親的政策。3歲從四川來到台灣的他,當時已44歲,感受到了一種“故鄉的呼喚”。“我要回到我的故鄉,既然是龍的傳人我就要回到龍的故鄉,這是一個本能。”多年後回憶當時的心情,陳彼得這樣說道。

“今天晚上沒有什麼台灣海峽,咱們今天就是唱”

“如果有輪回,我情願投生,再回到中國,因為我還沒有見識過她的地大物博。”——1983年 淩峰《吾愛吾國》(詞曲 陳彼得)

1988年5月,陳彼得第一次踏上祖國大陸,是在上海。“當時我依稀記得,飛機飛到上海上空的時候,還有幾片很漂亮的白雲。因為(離開)四十多年了,眼淚就滴下來。(感受到)那句老話,近鄉情怯。”

在上海,他見到了失散四十多年的弟弟。那是一個有些輕鬆和幽默的場面,沒有想象中的抱頭痛哭。“一出來的時候我看到一個哥們長得挺帥的,也很像我,很年輕。我過去問他,我說,請問你是不是姓陳?他也看了我一眼,打量了一下說,我有一個哥哥姓陳。我們兩個馬上微笑了,握手,擁抱。沒有那種痛哭流涕,就是微笑。在幸福感中,找到了彼此。我找到了兄弟。”

當年11月,陳彼得率團來大陸進行“探親演出”。作為最早回到大陸開演唱會的台灣音樂人,陳彼得在成都、重慶、武漢等地舉辦了20場“探親演唱會”,萬人體育場,場場熱烈。“大家都不認識我,我第一次來怎麼會有這麼多的人來看我呢?後來我知道他們不是因為我歌唱得有多好,或者我有什麼特別,我覺得那是一種同胞的愛。”

熱烈的場景歷歷在目。“舞台上面我圍巾都甩掉了,外套也甩掉了。那個時候我說了很重要的一句話:‘今天晚上沒有什麼台灣海峽,咱們今天就是唱,你們要唱多久我就唱’。”

進入90年代,陳彼得開始將工作和生活的重心轉向大陸。1993年,他開始旅居廣州。也是在人生進入半百之際,他將中國古詩詞作為創作素材,為其譜曲入歌。在不同場合,他曾說過:“古詩詞的魅力在於,它不強迫你讀,但是你一旦讀了,就後悔讀晚了。”“傳統文化是特別寶貴的財富,大樹要有根,音樂也要有根,文化就是音樂的根。”

2001年,他又定居北京,開設了一家“喜鵲錄音棚”。謝天笑、竇唯、崔健等搖滾樂手都在這里錄過音、吃過飯。“我們的關係都很要好,我也因此愛上北京,包括身邊的鄰居,我們都是很好的夥伴。”陳彼得說。

2012年左右,傳統唱片行業日趨衰落,陳彼得關了錄音棚。為了養家,他回到廣州,開了一家叫“幸福77G”的餐廳。他曾接受中國新聞周刊採訪,回憶這段經歷時說:“辛棄疾在人生低谷的時候去種地,所以號稼軒;我呢,音樂事業漸漸褪色的時候,就去煮麵。”

他的餐廳與所在的社區和人建立了溫暖的連接,彼此共生。周圍的年輕人將陳彼得的餐廳當做“深夜食堂”,吃飯的時候和陳彼得聊聊天,或者訴說苦惱。陳彼得一邊做菜,一邊傾聽,偶爾講講自己的經歷,送上一份寬慰。

“回到四川以後,不會再說再見”

“我是一隻孤雁,飛過高山,飛過大海。不知走過多少歲月多少時光……終於找到了自己出發的地方。”——1988年 陳彼得《歸雁》

“媽媽的口頭語就是:‘台灣小吃跟我們成都小吃差遠咯。’”在訪談節目里,陳彼得用四川方言回憶兒時母親的話。鏡頭中的他鬚髮皆白,但鄉音不改。

1943年,陳彼得出生在四川成都,3歲時隨父母親移居台灣。1988年,他第一次回大陸時,弟弟就帶他回了一趟成都。雖然離開時還是幼兒,但陳彼得說身體是有記憶的。“我身上的一個分子、一個原子都是和這方水土有關的。”晚年他也選擇定居在成都,落葉歸根。“我回到四川以後,不會再說’再見’這兩個字。”

2019年,76歲的陳彼得參加春節期間央視快閃活動。在成都的寬窄巷子,一頭銀髮的他背著吉他,在街頭唱起了那首家喻戶曉的《我和我的祖國》。在歌聲中,陳彼得把拳頭放在胸口,望著天空,熱淚盈眶。“七十多年了,你終於可以站在你的故鄉,歌唱你親愛的祖國,還有什麼比這更感人呢?”

儘管高齡,但陳彼得仍然渴望繼續創作,仍然對古詩詞充滿熱忱。2018年,陳彼得在央視《經典咏流傳》的舞台上用現代方式重新演繹辛棄疾的《青玉案·元夕》。在成都,陳彼得特地參觀了杜甫草堂,尋找創作靈感,希望通過簡短的詞、曲、間奏、哼唱等方式完成古典與流行的對接。“古詩詞幾千年留傳下來,它還不够好嗎?要把它展示出來,展示在世界的面前,讓世界知道我們民族里面有這些多麼好的瑰寶。”2021年,陳彼得還專門為成都創作了單曲《天府之水天上來》。

除了這些,近年來陳彼得還參與了不少活動。比如參加河南衛視“七夕奇妙游”晚會,參與電影《異人之下》歌曲製作、路演,參與“灣區昇明月”晚會、b站晚會錄製等,時常和歌迷、觀眾、年輕人見面。

對於台灣的年輕人,在接受媒體採訪時他也曾表達過殷殷期待,希望台灣年輕人“回到祖國大陸的土地上多看看真實的東西,要記得血濃於水的祖祖輩輩,不能數典忘祖”。(完)

阅读原文:https://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=101028665&channel=2805