香港新聞網6月17日電 在《大公報》報慶123周年前夕,中國新聞史學界泰鬥、中國人民大學一級教授方漢奇接受《大公報》專訪時指出,《大公報》是中國報界的老壽星,歷經123年風雨,其貢獻不可磨滅,其貢獻與地位舉足輕重。從清末維新到抗日戰爭,再至新中國成立,並在香港復刊,《大公報》是中國近現代史的參與者、見證者和推動者,愛國情懷一以貫之,始終屹立於時代潮頭。

百年報業風雲激盪,抗戰歲月鑄就傳奇。今年正值紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,方漢奇在接受《大公報》專訪時回溯了《大公報》在那段動盪歲月中波瀾壯闊的歷史,盛讚其在國難當頭之際,勇擔時代使命,成為抗戰輿論的“中流砥柱”。抗戰時期的辦報實踐堪稱“報業史上的精神豐碑”。方老說,戰時物資極度匱乏,報社不得不使用粗糙的“土紙”印刷,即便在如此窘迫的條件下,《大公報》仍以“一日不輟”的堅守傳遞抗戰聲音。

抗戰這段歷史不僅是《大公報》逾百年報史上可歌可泣的一頁,更讓其在蒙受巨大犧牲的淬煉中,確立了在中國近代史上無可替代的地位,她的貢獻不僅在中國本土,而且在世界反法西斯戰爭中都贏得了盛譽。

方漢奇告訴大公報記者,創刊於天津的《大公報》在1936年創辦上海版,也完全出於抗戰需要,因為“天津雖然有租界,但塘沽協定以後,中央軍撤到保定以南,天津已經屬於特區緝查政務委員會的範圍了。”之後,《大公報》在抗戰期間又創辦漢口版、重慶版、香港版、桂林版。“一張民營報紙辦了六個版,這在中國新聞事業史上絕無僅有。”

那段風雨如晦的日子裡,《大公報》與國家、民族同呼吸、共命運,先後經歷六次遷館,報館資財設備在戰火中損失殆盡。報館員工和萬千流離失所的難民一同輾轉奔波,但卻始終堅守著新聞人的氣節與底線,堅決不在敵人統治下出版任何一期報紙。

方漢奇指出,《大公報》在抗日戰爭時期把輝煌的新聞事業發揮到了極致,但是同時為抗日戰爭做出巨大犧牲。正是在這個時期,《大公報》先後損失了天津版、上海版、漢口版、香港版、桂林版,後就只剩下重慶版“一盞明燈”,頑強地堅守到抗戰勝利。當“日本投降矣”5個八欄高的標題大字躍然報端,大公報人極力的宣洩著內心洶湧的情感,“這個標題可以說是非常醒目的一個句號”。

方漢奇表示,從1931年“九一八”事變,到1945年抗戰勝利,《大公報》在這十四年都是在為抗日戰爭的準備、進行直到取得全面的勝利,做輿論上的鋪墊、鼓吹、激勵和推動,一以貫之,矢志不渝。“《大公報》的巨大損失是為國家付出的,為全世界反法西斯戰爭付出的,承擔苦難的《大公報》這一群體,非常難能可貴。”

1902年,英斂之在天津法租界創辦《大公報》,積極倡導維新思想。1926年後,吳鼎昌、胡政之、張季鸞接辦,提出“不黨、不賣、不私、不盲”的辦報方針,使《大公報》成為獨立民營報紙的典範。抗戰時期,《大公報》堅守抗日宣傳陣地,輾轉多地堅持出版,影響力達到頂峰。按照方漢奇的觀點,“《大公報》傳播信息,主導輿論,臧否時事,月旦人物,像百科全書一樣地記錄了世紀的風雨,記錄了民族的苦難,也積極維護着國家和民族的利益,呼喚和期待着中華的振興。”

方漢奇指出,作為現存歷史悠久的中文報紙,《大公報》的歷史都是”很正面的,正能量的,積極的形象“,愛國情懷矢志不渝,在香港發揮了輿論的中流砥柱作用。

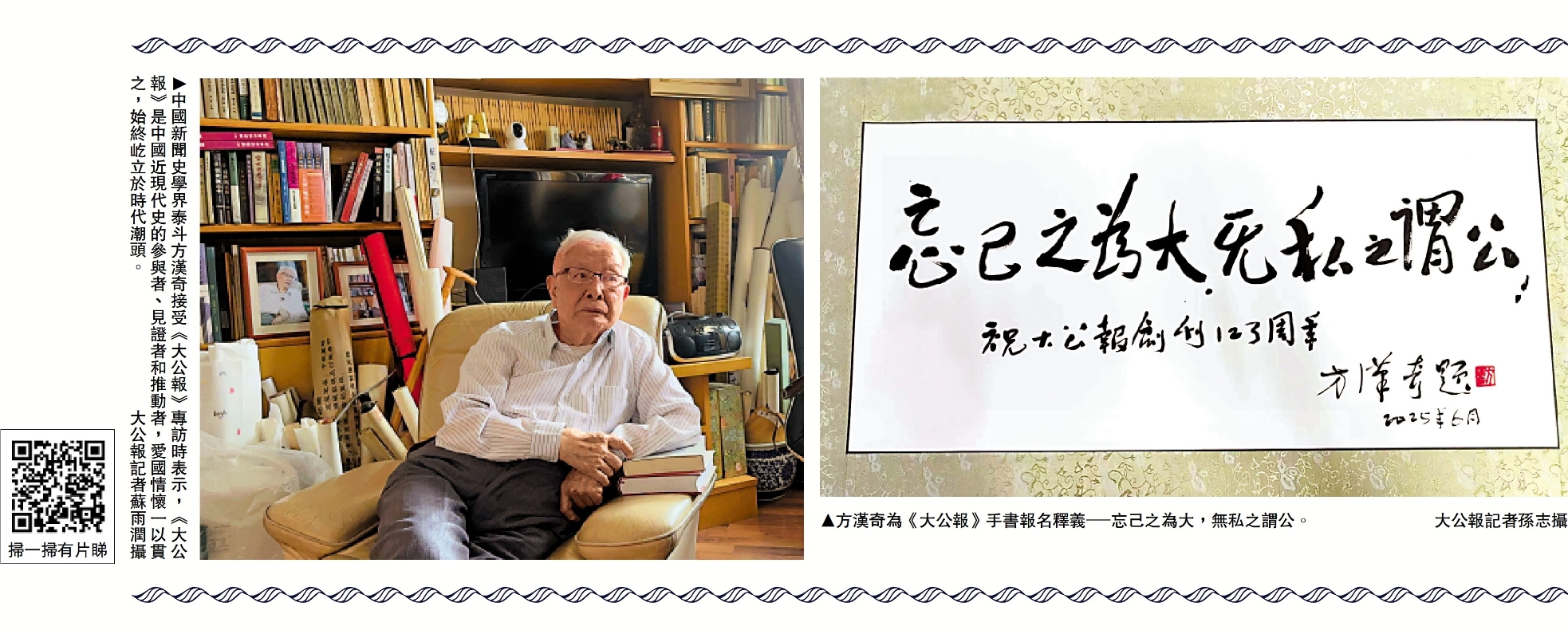

“《大公報》名字起得好,影響也深遠。”百歲期頤的方先生欣然題寫報名釋義──“忘己之為大,無私之謂公”。短短十字,字字千鈞。他希望《大公報》能繼續發揚大公精神,寄語大公報人將個人事業融入整體利益之中,在新的時代、新的環境下,再創新的輝煌。

2016年,大公報和香港文匯報兩家傳統愛國媒體組成了“香港大公文匯傳媒集團”。方漢奇告訴記者,《大公報》和《文匯報》都是近代著 名的報紙,兩份報紙合在一起攜手並進,力量更大,影響更深遠,是強強聯合。(完)

阅读原文:https://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=101028919&channel=4371